【普法·微热点】女子落水被救后举报施救者侵犯肖像权,法律怎么看?

男子救人后发布现场视频

却遭被救女子举报“侵权”?

近日,该事件引发网友热议

相关话题冲上热搜

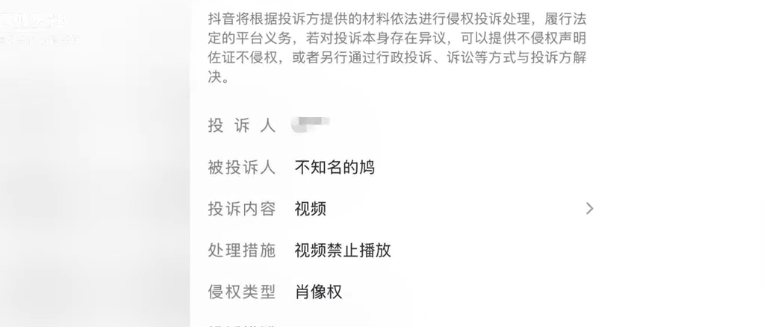

据媒体报道,10月14日晚,浙江杭州一女子落水,被途经此处的高先生救起。次日,高先生将路过网友拍摄的救人经过发布在了个人社交账号上,不久后,被救女子联系上他要求删除视频。高先生尚在犹豫之际,平台的下架通知便紧随而至,对方以“侵犯肖像权”为由进行了举报。

10月19日,高先生将救人视频打码后重新发布,并表示其打马赛克重新发布视频的目的,就是想自证清白。在高先生看来,首版视频中全程无法清晰看到被救女子的面部,“我没有侵犯她的肖像权。我传播的只是正能量,没有其他目的,也没有什么商业企图。”

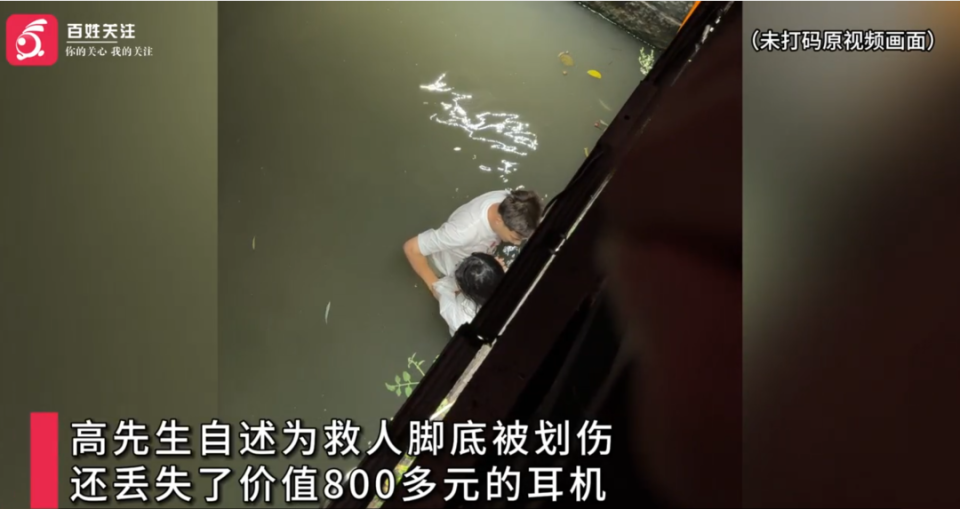

高先生自述为了救人脚底被划伤,还丢失了价值800多元的耳机。同时,高先生也明确表示,“将来如果再遇到这种情况,自己还是会选择去救人”。

事件一出

不少网友为高先生鸣不平

亦有网友认为

获救者有权不被曝光自己的肖像

事实上,类似争议并非个例

此前安徽马鞍山

“救娃者发视频被家长指责侵权”事件

也曾引发热议

2020年11月14日,在安徽马鞍山一工厂门口,一名男童独自留在车内,被车窗玻璃卡住脖子,凌先生和工友们发现后连忙报警救人。在施救过程中,凌先生在网络上发布了一段现场视频,希望有人能联系到孩子家长。然而事后,孩子母亲却以侵犯隐私为由提出删视频,双方发生争执。该事件经网络发酵后被广泛传播,凌先生顾及舆论影响,最终将视频删除。

那么,从法律角度看

杭州高先生发布未打码视频

是否侵犯了被救女子的肖像权?

救助的行为是否会影响

侵权行为的责任承担?

高先生发布未打码视频

是否侵犯了被救者的肖像权?

《法治日报》律师专家库成员、北京市盈科(石家庄)律师事务所合伙人毕强律师表示,杭州救人者高先生的行为很可能构成了对被救者肖像权的侵犯,被救者依法有权要求删除。

侵犯肖像权的认定核心是“可识别性”,而非“高清正脸”。高先生认为“全程无法清晰看到被救女子的面部”,但这不等于无法识别。如果通过视频中的体貌特征、衣着、发型、事发场景等综合因素,能让熟悉她的人(如亲友、同事)辨认出是她,那么这就构成了法律意义上的“肖像”。未经同意公开肖像,即构成侵权,除非有法定免责事由。

虽然高先生的初衷是“记录”和“希望被夸”,并无贬损、丑化对方的恶意,但在法律上,只要未经同意公开了可识别的肖像,就已触及侵权行为的构成要件。

鉴于高先生见义勇为的行为

能否减免其侵权的责任?

毕强律师认为,见义勇为不能成为侵犯他人肖像权的免责理由。民法典中关于见义勇为的条款,其立法本意是免除救助人在施救过程中因紧急避险或操作失误对被救者造成人身或财产损害的责任。但是,高先生发布视频的行为,发生在救助行为完成之后,是一个独立的、新的民事行为。他救人的高尚行为,并不能自动赋予他事后处置被救者肖像和隐私的特权。

当然,鉴于高先生并无主观恶意,被救者也只是要求删除,在司法实践中,高先生基本不会被判令承担赔偿损失或赔礼道歉之外的更重责任。

另外,毕强律师指出,高先生救助落水女子,是典型的“无因管理”行为,他在救援中“又丢东西又受伤”,有权依法向被救女子主张赔偿。

善意与隐私并非对立关系

唯有既守护见义勇为的温度

也守住隐私保护的底线

才能让善举不被争议裹挟

对此,你怎么看?

欢迎留言~

来源:尚法昆山